Um lernen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche eine sichere und wertschätzende Umgebung. Diese bereitzustellen, liegt hauptsächlich in der Verantwortung von Erwachsenen. Dementsprechend ist es notwendig, kindliche Bedürfnisse zu respektieren und jedem Kind bzw. jedem Jugendlichen in seiner Entwicklung einen Schutzraum zu geben, in dem ein gesundes Selbstwertgefühl wachsen kann.

Sicherheit, Vertrauen und ein gesundes Selbstwertgefühl sind die wesentlichsten Voraussetzungen, um selbstbestimmtes Lernen gelingen zu lassen! In diesem Sinne sind wir als Schule auch dem gesetzlichen Auftrag zum Kinderschutz in besonderer Weise verpflichtet.

Rechtlicher Rahmen

Grundlage unseres Konzepts ist das Brandenburgische Kinder- und Jugendgesetz (BbgKJG).

Ziele des Gesetzes:

- Stärkung der Rechte für junge Menschen und ihre Familien

- verbesserte Kinder- und Jugendbeteiligung

- mehr Kinder- und Jugendschutz – auch in Schulen und weiteren Lebensbereichen

- Gewährleistung ortsnaher Ombudsstellen für alle Leistungsberechtigten

- mehr Teilhabe von Kindern mit Behinderung (Inklusion)

- mehr Rechtssicherheit und -klarheit für Träger der freien Jugendhilfe

Umsetzung eines Kinderschutzkonzepts an der BOS Kirchmöser

Am 17.10.25 wurde durch die Schulkonferenz der BOS Kirchmöser ein Kinderschutzkonzept zur Vermeidung von Gewalt und Kindeswohlgefährdungen (bezugnehmend auf § 4 Abs. 3 Satz 4 BbgSchulG sowie BbgKJG) beschlossen. In dessen Er- und Bearbeitung wurden die Konferenzen der Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen einbezogen. Die verbindliche Umsetzung und Einhaltung des Konzepts treten zum 24.11.25 in Kraft.

Was beinhaltet unser Kinderschutzkonzept?

- Leitbild: Hervorhebung der Priorität des Kinderschutzes und der damit verbundenen verpflichtenden Aufgaben.

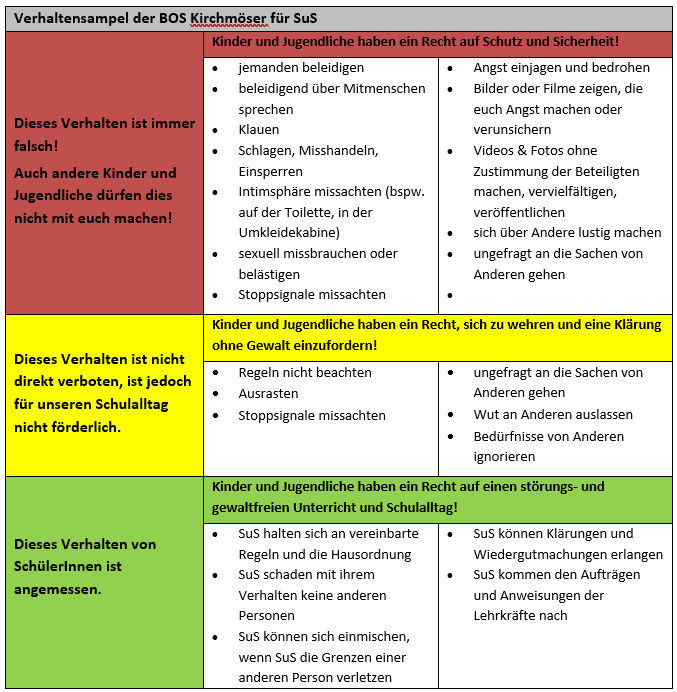

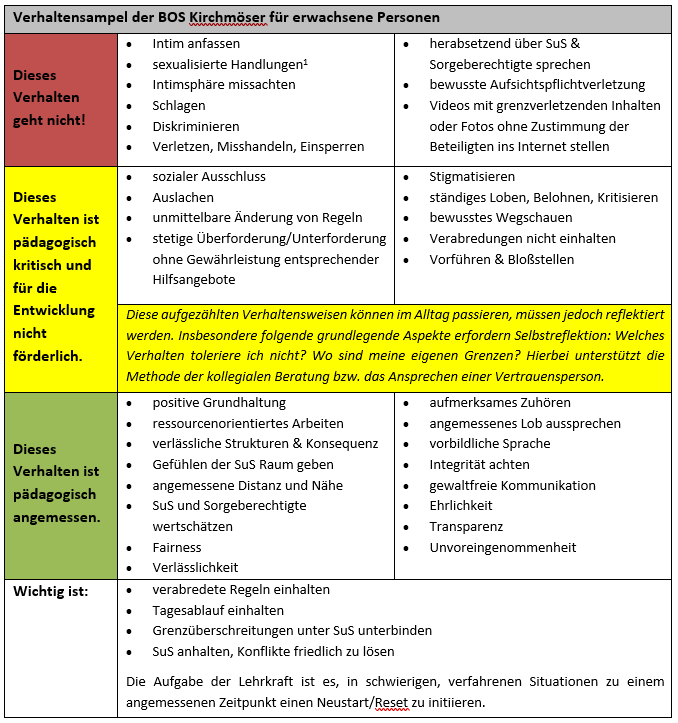

- Verhaltensampeln: Dienen als wichtiges Regelungs- und Präventionsinstrument und bietet allen an Schule Beteiligten eine Orientierung für den Umgang untereinander, bei dem Grenzen aufgezeigt, respektiert und geachtet werden.

- Partizipation: Auflistung der Instrumente zur systematischen Beteiligung von SuS an Entscheidungen, die diese betreffen.

- Präventionsangebote: Umsetzung der Vermittlung von zielgruppengerechten Informationen und Inhalten zu sexualisierter Gewalt und Hilfsangeboten für SuS und Eltern.

- Beschwerdeverfahren: Implementierung von Strukturen und Instrumenten, die SuS, deren Eltern sowie Lehrkräfte nutzen können, um Probleme, Konflikte, Missstände und Fehlverhalten anzuzeigen.

- Notfallpläne: Eindeutig fixierte Verfahren, die sich an den spezifischen Bedingungen der Schule orientieren und dann eingesetzt werden, wenn bspw. ein Verdacht auf sexuellen Missbrauch auftritt.

- Kooperation mit Fachkräften: Festlegungen zur Zusammenarbeit mit externen Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichen, bspw. der Jugendhilfe.

Maßnahmen zur Festigung und Durchsetzung des Kinderschutzkonzepts

Im Folgendem sind sämtliche Maßnahmen, Projekte und Unterrichtsinhalte aufgeführt, die zur Steigerung des Kinderschutzes an unserer Schule angeboten werden.

Präventionsmaßnahmen

- Projekte zu: Selbstverteidigung, Suchtprävention, Umgang mit Senioren, Mobbing und Cybermobbing

- Lektionen zu: Klima + Konsumverhalten, Gesundheitsprävention, Knigge + Umgangsformen, Pubertät und geschlechtliche Identität sowie Selbstbestimmung, Vielfalt und Diversität, Brandschutzerziehung

- Projekt Fit 4 Future: digitales Selbstverständnis, gesunde Ernährung

- Beratung durch Vertrauenslehrkräfte

Schulsozialarbeit

An der BOS Kirchmöser folgt die Schulsozialarbeit folgenden Leitsätzen:

- Die Schulsozialarbeit unterstützt und fördert die Befähigung der Kinder und Jugendlichen zur aktiven Bewältigung ihrer Lebenssituationen. Sie dient somit als Hilfe zur Selbstbildung.

- Die Schulsozialarbeit setzt sich für Bedingungen ein, welche positive Entwicklungen der Kinder und Jugendlichen ermöglichen, und wirkt durch das Einbringen gezielter Maßnahmen im Bereich des sozialen Lernens und Miteinanders präventiv.

- Die Schulsozialarbeit leistet mit ihren Aktivitäten und Interventionen im Schulalltageinen Beitrag zur Schulentwicklung.

Das Grundfundament der sozialpädagogischen Arbeit an unserer Schule ist die vertrauliche und parteiische Arbeit mit den SuS. Prinzipien der parteiischen Arbeit sind folgende:

- Probleme und Sorgen der SuS werden vertraulich behandelt, es sei denn, der wirksame Schutz des Kindes ist gefährdet.

- Informationen an und Zuziehung Dritter erfolgt nur mit Einverständnis der Schülerinnen und Schüler.

Verhaltenskodex

Um unsere Schule zu einem sicheren Ort für alle Beteiligten zu gestalten, nehmen alle Lehrkräfte und in der Schule Tätigen die Verpflichtung als selbstverständlich an, sich im altersgerechten Umgang mit den Kindern eindeutig, situationsgemäß, wertschätzend und nachvollziehbar zu verhalten. Nur so können Missverständnisse ausgeschlossen werden. Dies schließt insbesondere folgende Unterpunkte, welche detailliert im Kinderschutzkonzept beschrieben sind, ein:

- Gestaltung von Nähe und Distanz

- angemessener Körperkontakt

- Beachtung der Intimsphäre

- Sprache und Wortwahl

- Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken

- Unbestechlichkeit

Entsprechend dieser Maßgaben haben wir eine Verhaltensampel für Erwachsende und SuS entwickelt.

Verhaltensampeln der BOS Kirchmöser

Diese Verhaltensampel stellt eine Orientierung für alle Erwachsenen, die zu unserer Schulgemeinschaft gehören, sowie für die, die unsere Schule besuchen, dar. Im Rahmen der Gefährdungseinschätzung ist das kritische Verhalten (gelb) abschließend einzuschätzen, ob eine Gefährdung vorliegt oder nicht (ausschließlich rot oder grün).

Grundsätzlich gilt: Alles, was ein sexuelles Interesse ausdrückt oder Nähe schafft, die über die pädagogische Rolle hinausgeht, kann als sexualisierte Handlung gewertet werden.

Beschwerdeverfahren

Es ist völlig normal, dass verschiedene Erwartungshaltungen häufig Anlass zu Beschwerden geben, sei es zwischen SuS, unter SuS und Lehrkräften oder zwischen Lehrkräften und Erziehungsberechtigten. Beschwerden sind in erster Linie nicht angenehm, bieten aber auch Gelegenheit, Probleme rechtzeitig zu bearbeiten, sodass es nicht zu einer unnötigen Eskalation kommt. Sofern Beschwerden als „Frühwarnsystem” verstanden werden, die Beteiligten an verbindliche Verfahrenswege halten, führt ein strukturiertes Beschwerdemanagement zu folgenden Vorteilen:

- Verhinderung unnötiger Frustrationen und Ergründung und Bearbeitung von Unzufriedenheit

- Erkennen von Bedürfnissen und Verbesserung des Schulklimas

Beschwerde oder Widerspruch

Gegen eine schulische Entscheidung oder Maßnahme, die keinen Verwaltungsakt darstellt, kann eine Beschwerde erhoben werden. Der rechtliche Unterschied zu einem Widerspruch besteht darin, dass gegen die Entscheidung, welche zu einer Beschwerde führt, nicht über einen rechtlichen Klageweg überprüfbar ist.

Beschwerde

Eine Beschwerde ist nicht an eine bestimmte Form gebunden, hat keine aufschiebende Wirkung und wird zunächst von den direkt beteiligten Personen bearbeitet. Entsprechende Maßnahmen zur Abhilfe bzw. Lösungen stellen ebenso keinen Verwaltungsakt dar und können nicht mit Widerspruch belangt werden. Beschwerden können sich bspw.:

- gegen Arbeitsweisen im Unterricht und Leistungsbeurteilungen,

- gegen das Verhalten einer Lehrkraft,

- gegen die Unterrichtsorganisation (z.B. Unterrichtsausfall).

Widerspruch

Ein Protest gegen eine schulische Entscheidung, die einen Verwaltungsakt darstellt, ist als Widerspruch zu behandeln. Jener ist gesetzlich geregelt und unterliegt einer festgelegten Form. Verwaltungsakte sind z.B. Ordnungsmaßnahmen, Entscheidungen zur Versetzung, Nichtversetzung oder Vorversetzung sowie die Nichtzulassung zur Teilnahme am Unterricht.

Leitfaden: Beschwerdemanagement

Je nach Sachverhalt der mitgeteilten Beschwerde sind unterschiedliche Personen beteiligt. Dies führt häufig zu Unstimmigkeiten, wogegen und gegen wen sich die Beschwerde richtet, wie diese zu bearbeiten ist und welche Verantwortlichkeiten vorherrschen. Um dies zu vermeiden haben wir einen Leitfaden entwickelt, der von den Beteiligten schrittweise umgesetzt wird.

- Schritt: Eine Klärung wird zunächst auf der Ebene angestrebt, auf der das Problem entstanden ist. Ein klärendes Gespräch dient der einvernehmlichen Lösungsfindung. Der Wunsch nach Klärung kann jederzeit formlos schriftlich eingefordert werden.

- Schritt: Erfolgt keine Abhilfe, wird die Kurslehrkraft, ggf. unter Einbindung der Vertrauenslehrkraft, hinzugezogen.

- Schritt: Erst wenn die vorherigen Stufen zu keiner Konfliktlösung geführt haben, wird die Schulleitung einbezogen.

- Schritt: Kann der Beschwerde innerschulisch nicht abgeholfen werden, wird diese von der Schulleitung an die zuständige Person im Schulamt übergeben